○粟島浦村漁業集落環境整備事業排水施設条例施行規則

昭和59年12月27日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、粟島浦村漁業集落環境整備事業排水施設条例(昭和59年粟島浦村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第2条 条例第3条第1項第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる場合は、下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、次の各号に掲げる方法により施行しなければならない。

(1) 排水管は、凹凸のないように敷設し、管の接合部分は水漏れのないように施行すること。

(2) 排水管をますに固着させる場合は、排水管がますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲を水漏れのないように施行すること。

(3) 汚れを排除する排水管は、ますのインバートと排水管の管底高にくい違いが生じないように施行すること。

(排水設備の構造基準)

第3条 排水設備の構造は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、次の各号に掲げる基準によらなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) 排水管の土かぶりは、建築物の敷地内では20センチメートル以上、建築物の敷地外では60センチメートル以上とすること。ただし、これによりがたい場合で、必要な防護措置を施したときは、この限りでない。

(3) 排水管に硬質塩化ビニール管を使用する場合は、接合部分に接着剤をじゅうぶん塗り、水漏れのないように施行すること。

(4) 管きょのこう配は、やむを得ない場合を除き100分の1以上とすること。

(5) 汚水を排除すべき排水きょは暗きょとし、ます又はマンホールを設けること。

(6) 汚水を排除すべきます又はマンホールには、密閉することができるふたを設けること。

(7) 汚水を排除すべきますの底には、接続する管きょの内径に応じ相当の幅のインバートを設けること。

(8) 取付管の敷設方向は、原則として本管に対して直角に敷設し、本管の中心線より上方に取りつけること。

(9) 台所、浴室、洗たく場、その他固形物を含む汚水を排除する箇所には、固形物の流出を防ぐのに有効な目幅10ミリメートル以下のスクリーンを設けること。

(10) 水洗便所、台所、浴室、洗たく場等の排水箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭装置を設けること。

(11) 油脂類を含む汚水を排除する排水設備にあっては、除油装置を設けること。

(12) 汚水を排除する枝管の内径は、次のとおりとすること。

枝管の種別 | 内径(単位ミリメートル) |

小便器、手洗器及び洗面器接続管 | 50以上 |

浴室(家庭用)及び炊事場の接続管 | 75以上 |

大便器接続管 | 100以上 |

(13) 汚水ますの内径は、次のとおりとすること。

ますの深さ(単位ミリメートル) | 内径(単位ミリメートル) |

300以上 600未満 | 300以上 |

600以上 900未満 | 400以上 |

900以上 | 500以上 |

(14) 排水管をますに接続させる場合は、排水管がますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲を水漏れのないようにモルタルで埋め、内外面をなめらかに仕上げること。

(15) 地下室、その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないようポンプの施設を設けること。

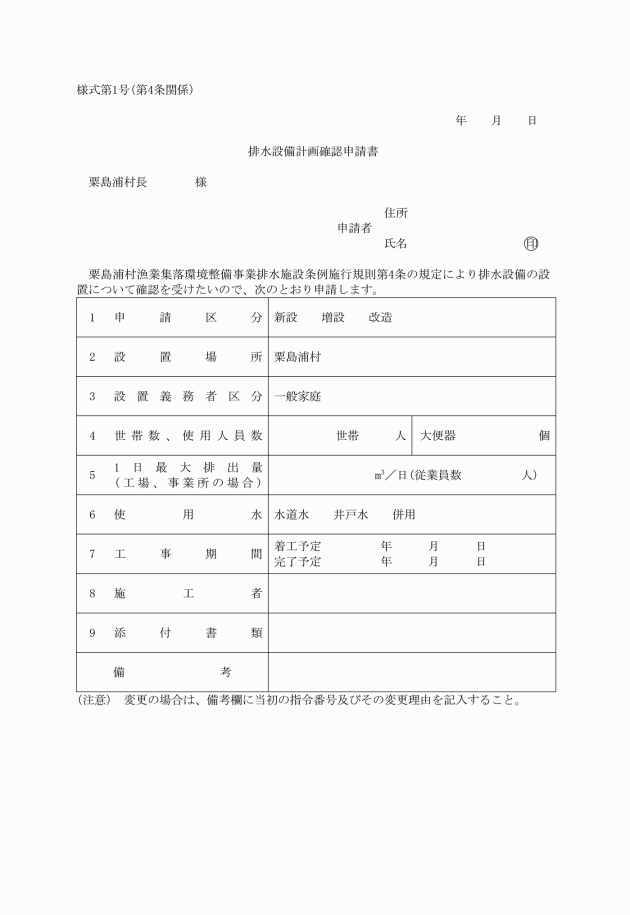

(1) 申請地付近の案内図

(2) 次の事項を表示した平面図

ア 申請地の境界及び面積

イ 申請地にある建築物の位置及び台所、浴室、洗たく場、便所その他下水を排除する施設の配置

ウ 申請地付近の道路及び公共下水道の位置

エ ます又はマンホールの形状、寸法及び勾配

オ 排水管の配管、形状、寸法及び勾配

カ スクリーン、除油装置、ポンプ施設、防臭装置又はその他の除外施設を設けるときは、その配置

キ 他人の排水設備を使用するときは、その排水設備の位置

ク その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 縦断面図

(4) 他人の排水設備を使用するときはその同意書

(5) 排水設備等の工事見積書

(軽微な工事)

第5条 条例第5条第1項ただし書に規定する軽微な工事とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない位置の変更等の工事

(3) ますのふた若しくはマンホールのふたすえ付け又は取替え

(4) 防臭装置その他の排水設備の附属装置の修繕工事

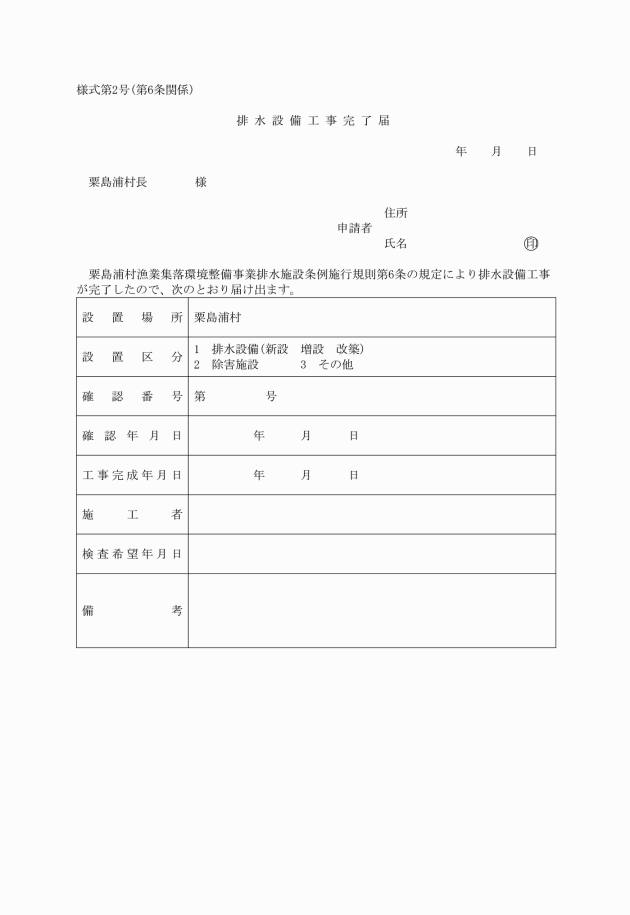

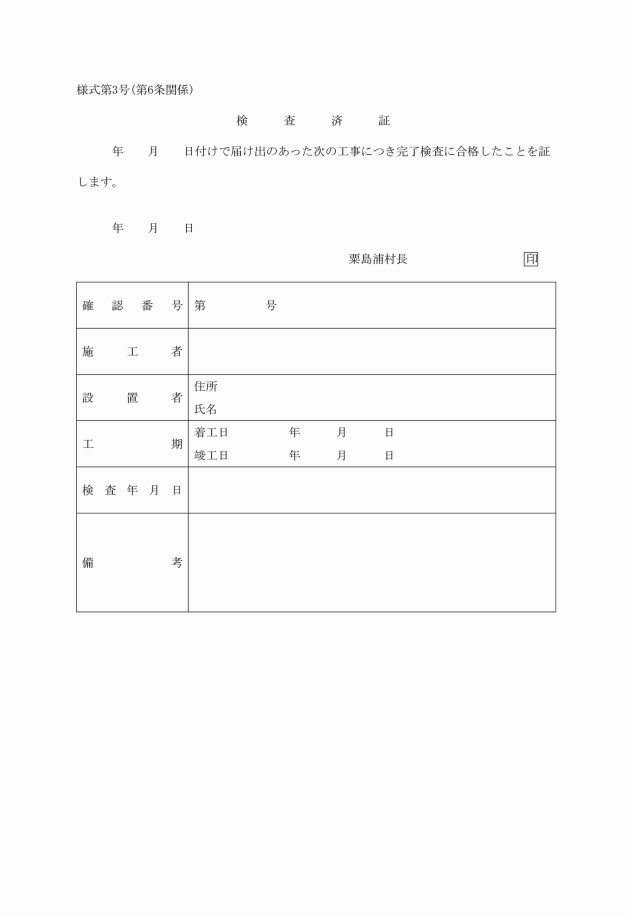

2 村長は、工事が法令の規定に適合していると認めたときは、検査済証(様式第3号)を交付する。

(悪質下水除害施設の処理方法)

第7条 条例第8条に規定する悪質下水の除害施設は、次に定める処理方式によるものとする。ただし、村長がこれと同等以上と認めた処理方法があるときは、それによることができる。

原因 | 処理方法 | 原因 | 処理方法 |

温度 | 空冷法又は水冷法 | 砒素及びその化合物 | 薬品沈澱法又は吸着法 |

水素イオン濃度 | 中和法 | 水銀及びアルキル水銀その他化合物 | 薬品沈澱法、吸着法、電気分解法又はイオン交換法 |

生物化学的酸素要求量 | 薬品沈澱法、普通沈澱法又は生物化学的処理法 | アルキル水銀化合物 | 薬品沈澱法、吸着法、電気分解法又はイオン交換法 |

浮遊物質量 | 薬品沈澱法、普通沈澱法又はろ過法 | PCB | 酸化法、還元法、凝集沈澱法又は吸着法 |

ノルマルヘキサン油出物質含有量(鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量) | 薬品沈澱法又は浮上分離法 | フェノール類 | 酸化分解法、吸収法又は生物化学的処理法 |

沃素消費量 | 薬品沈澱法、ばっ気法又は生物化学的処理法 | 銅及びその化合物 | 薬品沈澱法、吸着法、電気分解法又はイオン交換法 |

カドミウム及びその化合物 | 薬品沈澱法、吸着法、電気分離法又はイオン交換法 | 亜鉛及びその化合物 | 薬品沈澱法、吸着法、電気分解法又はイオン交換法 |

シアン加合物 | 酸化分解法、電気分解法又はイオン交換法 | 鉄及びその化 合物(溶解性) | 薬品沈澱法 |

有機燐化合物 | 薬品沈澱法、吸着法又は生物化学的処理法 | マンガン及びその化合物(溶解性) | 薬品沈澱法、吸着法、電気分解法又はイオン交換法 |

鉛及びその化合物 | 薬品沈澱法、吸着法、電気分解法又はイオン交換法 | クロム及びその化合物 | 薬品沈澱法、吸着法、電気分解法又はイオン交換法 |

六価クロム化合物 | 薬品沈澱法、吸着法、電気分解法、還元法又はイオン交換法 | フッ素化合物 | 薬品沈澱法又は吸着法 |

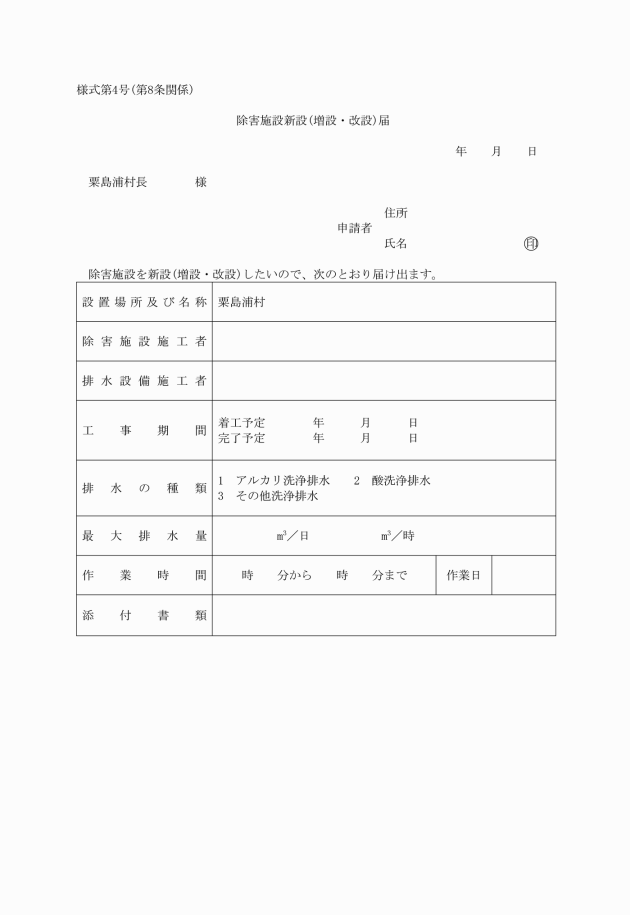

(1) 申請地付近の案内図

(2) 申請地内の建築物の位置及び敷地の境界

(3) 排水系統図及び公共下水道の位置

(4) 使用水量その他必要な事項を記載した書類

(5) 除害施設の設計図及び設計書並びに工事見積書

(6) その他必要な書類

(除害施設の新設等の検査)

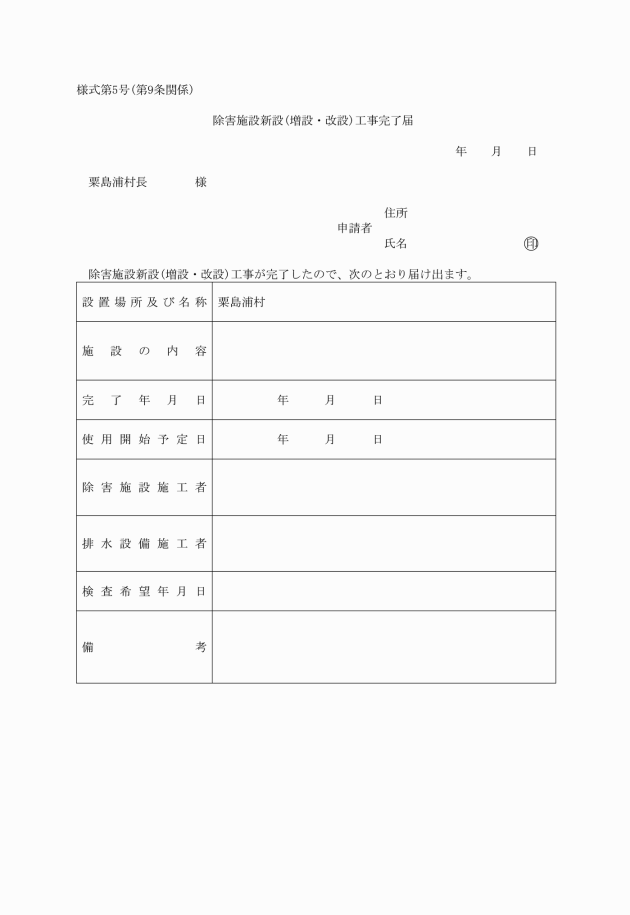

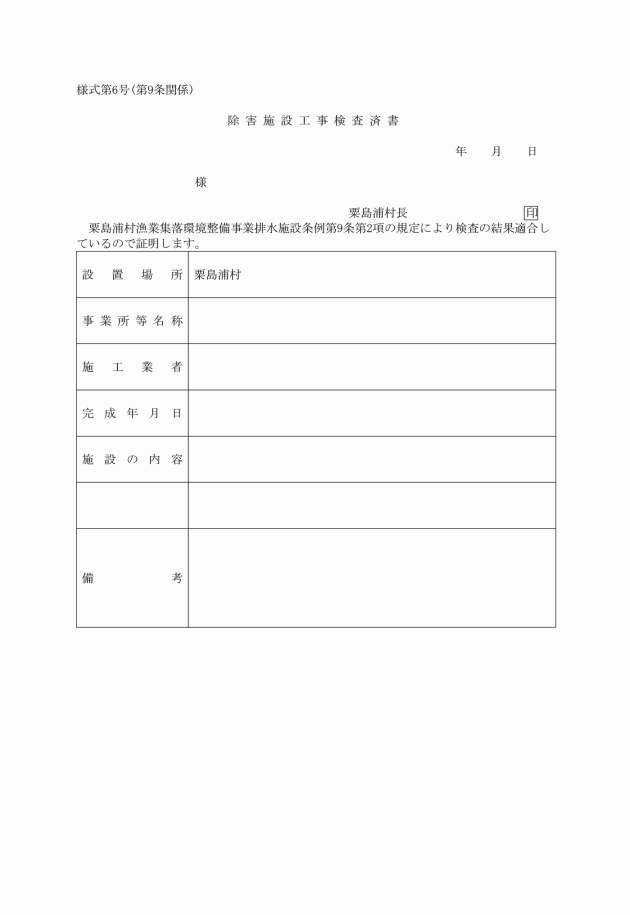

第9条 除害施設の新設等の工事が完了したときは、工事の完了の日から3日以内に村長に除害施設新設(増設・改設)工事完了届(様式第5号)を届出し、検査を受けなければならない。

(除害施設管理責任者の選任及び業務)

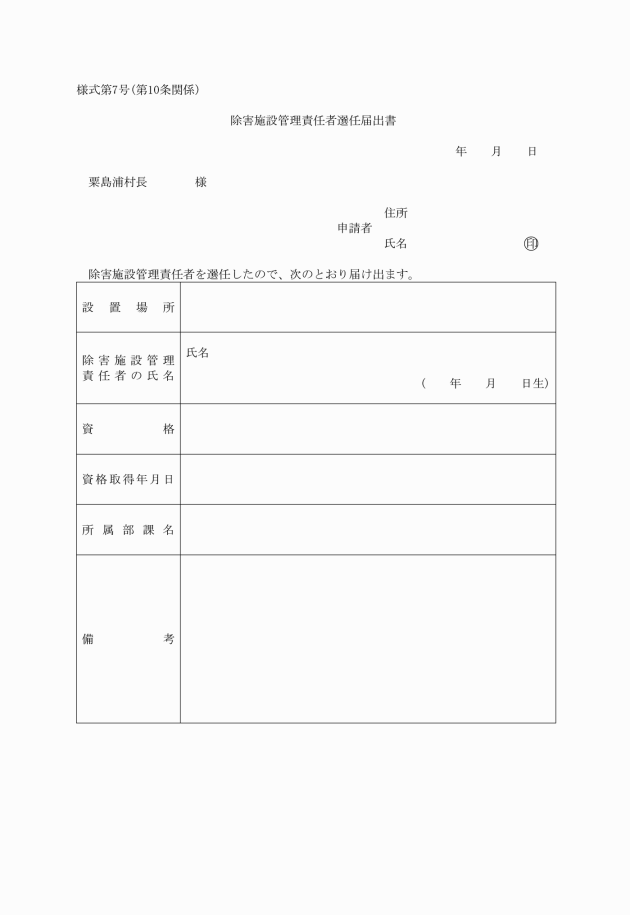

第10条 除害施設を新設した者は、当該施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設管理責任者を選任し、除害施設等管理責任者選任届出書(様式第7号)を村長に届出なければならない。

(1) 除害施設の操作及び維持管理に関すること。

(2) 除害施設から排除する下水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(し尿浄化槽の廃止)

第13条 処理区域内において、し尿浄化槽が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理開始の日から3年以内にそのし尿浄化槽を廃止して、し尿を公共下水道に直接排除できるようにしなければならない。

2 村長は前項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて当該し尿浄化槽を廃止して、し尿を公共下水道に直接排除できるようにすることを命令することができる。ただし、当該建築物が近く除却され又は移転される予定のものである場合、し尿浄化槽を廃止して、し尿を公共下水道に直接排除できるようにしていないことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

4 村長は第2項の規定により命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令をしようとする者について聴聞を行わなければならない。ただし、その者が正当な理由がなくて聴聞に応じない時は、この限りでない。

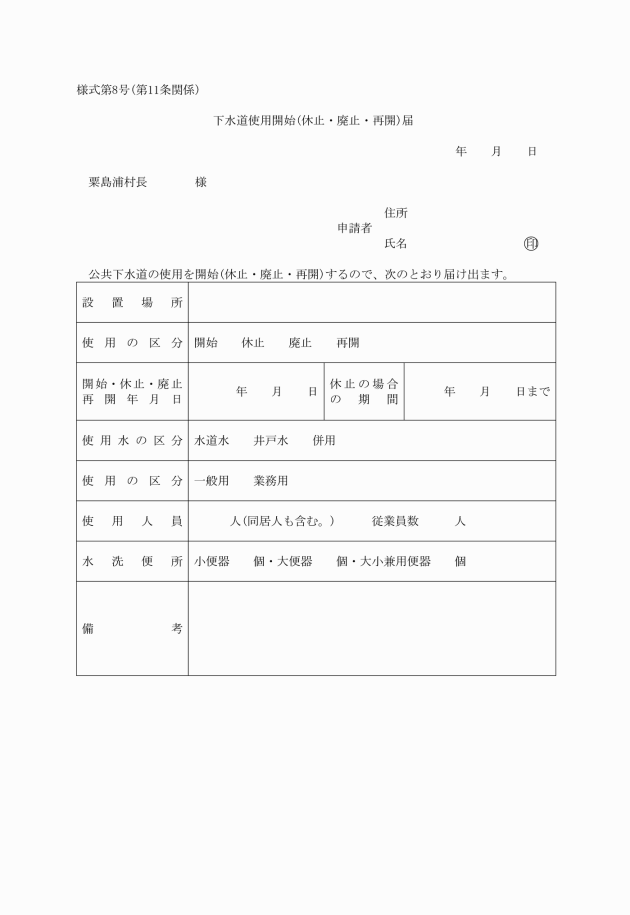

(無届の場合の使用料)

第14条 公共下水道の使用を無届で開始又は再開した者があるときは、村長は開始又は再開した事実があったときからの使用料をその者から徴収する。

2 公共下水道の使用を無届で休止又は廃止した者があるときは、村長は休止又は廃止した事実が判明したときまでの使用料をその者から徴収する。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(身分を示す証明書)

第20条 法第13条第2項及び第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、粟島浦村職員服務規程(平成8年粟島浦村規程第1号)第9条の身分証明書とする。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。