○粟島浦村身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日

細則第1号

栗島浦村身体障害者福祉法施行細則(平成5年粟島浦村規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)、身体障害者福祉法に基づく指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 村長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 身体障害者福祉司又は社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 村長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。

第8条及び第9条 削除

(指定施設支援に係る支援費基準)

第10条 指定施設支援(法第17条の10第1項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額について、同条第2項第1号に規定する村長が定める基準は、別表第3に定めるとおりとする。

(指定施設支援に係る利用者負担基準)

第11条 指定施設支援を利用した際に身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額について、法第17条の10第2項第2号に規定する村長が定める基準は、別表第4に定めるとおりとする。

(支援費の支給申請)

第12条 施行規則第9条の16第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請は、施設訓練等支援費支給申請書(様式第8号)によるものとする。

第13条 削除

(施設支給決定等)

第14条 村長は、法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定に当たっては、施行規則第9条の17に規定する事項を、原則として申請者本人からの聴取りにより把握し、勘案事項整理票(施設訓練等支援費)(様式第13号)に記載するものとする。

2 村長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給決定を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し施設訓練等支援費の支給決定を行うものとする。

4 村長は、施設訓練等支援費の支給の要否を相当の期間内に決定することができないときは、申請者に対し、保留通知書(様式第16号)を送付しなければならない。

5 第3項の規定は、施行規則第9条の18に規定する法第17条の10第2項第2号に規定する額を変更したときの通知について準用する。

(不支給決定通知)

第15条 村長は、施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、不支給決定通知書(様式第17号)を申請者に送付しなければならない。

(受給者証記載事項変更届)

第16条 施行令第15条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、受給者証記載事項変更届(様式第18号)によるものとする。

(転出届)

第17条 施行令第15条第3項に規定する居住地変更の届出は、転出届(様式第19号)よるものとする。

(受給者証の再交付申請)

第18条 施行規則第9条の21第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第20号)によるものとする。

(高額施設訓練等支援費の支給申請書等)

第19条 施行規則第9条の28第1項に規定する高額施設訓練等支援費の支給申請は、高額施設訓練等支援費支給申請書(様式第21号)によるものとする。

(特定入所者食費等給付費の支給申請書等)

第20条 施行規則第9条の32第1項に規定する特定入所者食費等給付費の支給申請書は、特定入所者食費等給付費支給申請書(様式第23号)によるものとする。

第21条から第24条まで 削除

(入退所の報告)

第25条 指定施設支援基準第13条第2項に規定する施設受給者証記載事項(同条第1項に規定する施設受給者証記載事項をいう。)に係る報告(指定施設支援基準第47条及び第59条において準用する場合を含む。)は、入退所(施設受給者証記載事項)報告書(様式第28号)により行うものとする。

(身体障害程度区分の変更の申請)

第26条 施行規則第9条の23に規定する障害程度区分の変更の申請は、障害程度区分変更申請書(様式第29号)によるものとする。

(身体障害程度区分の変更決定の通知)

第27条 施行規則第9条の24第1項に規定する障害程度区分の変更の決定に係る通知は、障害程度区分変更決定通知書(様式第30号)によるものとする。

(施設支給決定取消しの通知)

第28条 施行規則第9条の25第1項に規定する施設支給決定の取消しに係る通知は、施設支給決定取消通知書(様式第31号)によるものとする。

(支援費支給管理台帳)

第29条 村長は、施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第33号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(支援費の請求及び支払期日)

第30条 指定身体障害者更生施設等は、法第17条の11第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を当該指定施設支援を行った月の翌月10日までに村長へ行うものとする。

2 村長は、第1項の請求があった場合は、当該指定施設支援を行った月の翌月末日までに、当該指定施設支援に係る施設訓練等支援費を支払うものとする。

(国立施設入所に係る意見書に関する事項)

第31条 施行規則第12条の2第1項に規定する国立施設への入所の要否に係る意見書の交付の申請は、国立施設入所に関する意見書交付申請書(様式第34号)によるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第32条 村長は、法第18条第1項の規定により、障害福祉サービスを提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

(更生援護施設への入所措置の手続)

第33条 村長は、法第18条第3項の規定により、身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)に入所させ、又は更生援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

3 村長は、法第18条第3項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書(様式第41号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

第34条から第39条まで 削除

附則

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の粟島浦村身体障害者福祉法施行細則の規定による居宅生活支援費の受給手続、施設訓練等支援費の受給の手続その他の行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

2 旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)に係る指定施設支援に要する費用の額について、同条第2項第1号に規定する村長が定める基準は、別表第3を適用するものとする。

3 旧措置入所者が指定居宅支援を利用した際に身体障害者又はその扶養義務者が負担すべき額について、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律附則第12条第2項第2号に規定する村長が定める基準は、別表第4を適用するものとする。

附則(平成18年3月24日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年9月21日規則第7号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2 削除

別表第3(第10条関係)

身体障害者福祉法に基づく指定施設支援等に要する費用の額の算定に関する基準

(身体障害者施設訓練等支援費額算定表)

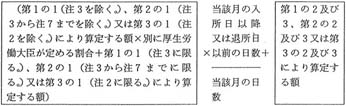

通則 1 指定施設支援に要する費用の額は、第1の1(注3を除く。)、第2の1(注3から注7までを除く。)又は第3の1(注2を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、第1の1(注3に限る。)、2及び3、第2の1(注3から注7までに限る。)2及び3又は第3の1(注2に限る。)、2及び3により算定する額を加えた額とする。ただし、月の途中で入所又は退所した入所者に係る当該月の分の指定施設支援に要する費用の額は、次の算式により算定するものとする。 算式

2 1の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に百円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 第1 身体障害者更生施設支援 1 身体障害者更生施設支援費(1月につき)※通所による入所者の定員を除く。以下同じ。 イ 指定内部障害者更生施設以外の施設の場合 | ||||||

項目 | 区分A | 区分B | 区分C | |||

(1) 入所による指定施設支援を行う場合 | (一) 入所定員40人以下の場合 | 361,300円 | 300,900円 | 264,400円 | ||

(二) 入所定員41人以上60人以下 | 281,700円 | 232,300円 | 192,000円 | |||

(三) 入所定員61人以上90人以下 | 265,800円 | 208,000円 | 165,800円 | |||

(四) 入所定員91人以上の場合 | 241,300円 | 186,700円 | 155,700円 | |||

(2) 通所による指定施設支援を行う場合 | 93,200円 | 91,200円 | 89,200円 | |||

ロ 指定内部障害者更生施設の場合 | ||||||

(1) 入所による指定施設支援を行う場合 | (一) 入所定員40人以下の場合 | 373,900円 | 313,400円 | 277,000円 | ||

(二) 入所定員41人以上60人以下 | 294,200円 | 244,900円 | 204,500円 | |||

(三) 入所定員61人以上90人以下 | 278,300円 | 220,500円 | 178,300円 | |||

(四) 入所定員91人以上の場合 | 253,800円 | 199,300円 | 168,200円 | |||

(2) 通所による指定施設支援を行う場合 | 93,200円 | 91,200円 | 89,200円 | |||

注1 指定内部障害者更生施設(指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)第2条第1号ニに規定する指定内部障害者更生施設をいう。以下この注において同じ。)以外の指定身体障害者更生施設(指定施設支援基準第2条第1号に規定する指定身体障害者更生施設をいう。以下同じ。)又は指定内部障害者更生施設において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分(法第17条の10第3項に規定する身体障害程度区分をいう。以下同じ。)に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定身体障害者更生施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。なお、旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいい、法第17条の11第3項に規定する施設支給決定を受けた者を除く。以下同じ。)に対し、重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。注3において同じ。)において入所による指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Aに該当するものとみなして所定額を算定し、それ以外の指定身体障害者更生施設において入所による指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Cに該当するものとみなして所定額を算定し、指定身体障害者更生施設において通所による指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算定する。 2 専ら当該指定身体障害者更生施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、市長。以下同じ。)に届け出た指定身体障害者更生施設において入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。 | ||||||

イ 入所定員が40人以下の場合 | 18,200円 | |||||

ロ 入所定員が41人以上60人以下の場合 | 10,900円 | |||||

ハ 入所定員が61人以上90人以下の場合 | 7,800円 | |||||

ニ 入所定員が91人以上の場合 | 5,500円 | |||||

3 区分Aに該当する者又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者であって、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸若しくは小腸の機能の障害又はヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の所外をいう。)、知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)のうち3以上の障害を有する者(以下「重複障害者」という。)である入所者に対して入所による指定施設支援を行った場合は、重度重複障害者加算として、1月につき31,900円を所定額に加算する。 4 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は、入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。 2 入所時特別支援加算 22,500円 注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。 3 退所時特別支援加算22,000円 注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第2章第2節の規定により当該指定身体障害者更生施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。 第2 身体障害者療護施設支援 1 身体障害者療護施設支援費(1月につき) イ 入所による指定施設支援を行う場合 | ||||||

項目 | 区分A | 区分B | 区分C | |||

(1) 入所定員が10人の場合 | 439,400円 | 390,500円 | 341,700円 | |||

(2) 入所定員が11人以上20人以下の場合 | 350,600円 | 326,200円 | 301,800円 | |||

(3) 入所定員が30人以上40人以下の場合 | 507,100円 | 464,300円 | 421,100円 | |||

(4) 入所定員が41人以上60人以下の場合 | 411,900円 | 386,300円 | 360,000円 | |||

(5) 入所定員が61人以上90人以下の場合 | 403,500円 | 378,200円 | 348,000円 | |||

(6) 入所定員が91人以上の場合 | 371,000円 | 345,100円 | 319,100円 | |||

ロ 通所による指定施設支援を行う場合 | ||||||

項目 | 区分A | 区分B | 区分C | |||

(1) 通所による入所者の定員が4人以下の場合 | 166,900円 | 161,900円 | 156,900円 | |||

(2) 通所による入所者の定員が5人以上10人以下の場合 | 283,400円 | 281,400円 | 279,300円 | |||

(3) 通所による入所者の定員が11人以上20人以下の場合 | 205,500円 | 204,500円 | 203,500円 | |||

注1 指定身体障害者療護施設(指定施設支援基準第2条第2号に規定する身体障害者療護施設をいう。以下同じ。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定身体障害者療護施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。なお、旧措置入所者に対し、指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算定する。 2 専ら当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。 | ||||||

イ 入所定員が30人以上40人以下の場合 | 18,200円 | |||||

ロ 入所定員が41人以上60人以下の場合 | 10,900円 | |||||

ハ 入所定員が61人以上90人以下の場合 | 7,800円 | |||||

ニ 入所定員が91人以上の場合 | 5,500円 | |||||

3 区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、重度重複障害者加算として、1月につき31,900円を所定額に加算する。 4 医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者又はこれに準ずる者である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、遷延性意識障害者加算として、1月につき10,000円を所定額に加算する。 5 医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された者(以下「筋萎縮性側索硬化症等障害者」という。)である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、筋萎縮性側索硬化症等障害者加算として、1月につき20,000円を所定額に加算する。 6 筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して、当該指定身体障害者療護施設の職務に月に2回以上従事する神経内科の診療に相当の経験を有する医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、神経内科医加算として、1月につき14,500円を所定額に加算する。 7 筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して、当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する看護師を、指定施設支援基準第43条第1項第2号ロに規定する員数に加えて、常勤換算方法(指定施設支援基準第2条第10号に規定する常勤換算方法をいう。)で1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、看護師加算として、1月につき82,400円を所定額に加算する。 8 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は、入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。 2 入所時特別支援加算 22,500円 注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。 3 退所時特別支援加算22,000円 注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第3章第2節の規定により当該指定身体障害者療護施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。 第3 身体障害者授産施設支援 1 身体障害者授産施設支援費(1月につき) イ 指定特定身体障害者入所授産施設の場合 | ||||||

項目 | 区分A | 区分B | 区分C | |||

(1) 入所による指定施設支援を行う場合 | (一) 入所定員40人以下の場合 | 306,700円 | 256,600円 | 220,100円 | ||

(二) 入所定員41人以上60人以下 | 236,100円 | 205,400円 | 170,900円 | |||

(三) 入所定員61人以上90人以下 | 219,500円 | 183,500円 | 158,900円 | |||

(四) 入所定員91人以上の場合 | 190,600円 | 162,900円 | 141,000円 | |||

(2) 通所による指定施設支援を行う場合 | (一) (二)以外の場合 | 93,200円 | 91,200円 | 89,200円 | ||

(二) 分場において行う場合 | 117,700円 | 109,200円 | 100,700円 | |||

ロ 指定特定身体障害者通所授産施設の場合 | ||||||

項目 | 区分A | 区分B | 区分C | |||

(1) (2)以外の場合 | (一) 通所による入所者定員20人の場合(分場に係る入所者の定員を除く。以下同じ。) | 166,400円 | 158,300円 | 141,600円 | ||

(二) 通所による入所者定員21人以上40人以下 | 133,700円 | 128,300円 | 122,900円 | |||

(三) 通所による入所定員41人以上60人以下 | 109,500円 | 106,300円 | 99,600円 | |||

(四) 通所による入所定員61人以上の場合 | 96,300円 | 94,000円 | 89,200円 | |||

(2) 分場において行う場合 | 117,700円 | 109,200円 | 100,700円 | |||

注1 指定特定身体障害者入所授産施設(指定施設支援基準第2条第3号イに規定する指定特定身体障害者入所授産施設をいう。)又は指定特定身体障害者通所授産施設(指定施設支援基準第2条第3号ロに規定する指定特定身体障害者通所授産施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第51条第1項に規定する分場を含む。以下「指定特定身体障害者授産施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定特定身体障害者授産施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。なお、旧措置入所者に対して、重度身体障害者授産施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準第30条第2号に規定する重度身体障害者授産施設をいう。注2において同じ。)において、入所による指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Aに該当するものとみなして所定額を算定し、それ以外の指定特定身体障害者授産施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Cに該当するものとみなして所定額を算定し、指定特定身体障害者授産施設において、通所による指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算定する。 2 区分Aに該当する者又は重度身体障害者授産施設の旧措置入所者であって、重複障害者である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、重度重複障害者加算として、1月につき31,900円を所定額に加算する。 3 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は、入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。 2 入所時特別支援加算22,500円 注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。 3 退所時特別支援加算22,000円 注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第4章第2節の規定により当該指定特定身体障害者授産施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。 | ||||||

別表第4(第11条関係)

身体障害者福祉法に基づく指定施設支援費 利用者負担額 2―1

対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||

入所 | 通所 | |||||||

1 | 生活保護法第6条第1項に規定するによる被保護者 | 0円 | 0円 | |||||

前年分の対象収入額の年額区分 | ||||||||

2 | 1 階層に該当する者以外の者 | 0円~270,000円 | 0 | 0 | ||||

3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | |||||

4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | |||||

5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | |||||

6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | |||||

7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | |||||

8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | |||||

9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | |||||

10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | |||||

11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | |||||

12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | |||||

13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | |||||

14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | |||||

15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | |||||

16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | |||||

17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | |||||

18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | |||||

19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | |||||

20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | |||||

21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | |||||

22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | |||||

23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | |||||

24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | |||||

25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | |||||

26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | |||||

27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | |||||

28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | |||||

29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | |||||

30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | |||||

31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | |||||

32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | |||||

33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | |||||

34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | |||||

35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | |||||

36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | |||||

37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | |||||

38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | |||||

39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | |||||

40 | 1,500,001円以上 | 注2に規定する額 | 注2に規定する額 | |||||

(注) 1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、支援費基準額(身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。 | ||||||||

入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 | |||||||

通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 | |||||||

3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは「5年」とする。 | ||||||||

施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | ||||||

入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||

身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||

身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | ||||

身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||

4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でない者を除く。)から租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 | ||||||||

一 身体障害者が病院又は診療所へ入院した場合においては、入院期間中は算定しないものとし、身体障害者が月の途中で入所し又は退所した場合においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。

(算式)

上記により算定した額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)

二 前号の規定により身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に百円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

別表第4(第11条関係)

身体障害者福祉法に基づく指定施設支援費 扶養義務者負担額 2―2

税額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||||||||

入所 | 通所 | ||||||||

A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | ||||||

B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に属する者を除く。) | 0 | 0 | ||||||

C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみの課税の者 | 2,200 | 1,100 | |||||

C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | 1,600 | ||||||

前年分の所得税額の年額区分 | |||||||||

D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 0円~30,000円 | 4,500 | 2,200 | |||||

D2 | 30,001~80,000 | 6,700 | 3,300 | ||||||

D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | ||||||

D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | ||||||

D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | ||||||

D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | ||||||

D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | ||||||

D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | ||||||

D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | ||||||

D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | ||||||

D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | ||||||

D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | ||||||

D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | ||||||

D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | ||||||

(注) 1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 注1の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額から身体障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者の扶養義務者については、同表中「3年」とあるのは「5年」とする。 | |||||||||

施設区分 | 入所後3年未満の者の扶養義務者 | 入所後3年以上の者の扶養義務者 | |||||||

入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||||

身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||

身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | |||||

身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第96条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 | |||||||||

一 身体障害者が病院又は診療所へ入院した場合においては、入院期間中は算定しないものとし、身体障害者が月の途中で入所し又は退所した場合においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。

(算式)

上記により算定した額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)

二 前号の規定により身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に百円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

別表第5 削除

別表第6(第40条関係)

被措置者費用徴収基準額表

対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |

1 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 |

(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) | ||

2 | 0円~270,000円 | 0円 |

3 | 270,001~280,000 | 1,000 |

4 | 280,001~300,000 | 1,800 |

5 | 300,001~320,000 | 3,400 |

6 | 320,001~340,000 | 4,700 |

7 | 340,001~360,000 | 5,800 |

8 | 360,001~380,000 | 7,500 |

9 | 380,001~400,000 | 9,100 |

10 | 400,001~420,000 | 10,800 |

11 | 420,001~440,000 | 12,500 |

12 | 440,001~460,000 | 14,100 |

13 | 460,001~480,000 | 15,800 |

14 | 480,001~500,000 | 17,500 |

15 | 500,001~520,000 | 19,100 |

16 | 520,001~540,000 | 20,800 |

17 | 540,001~560,000 | 22,500 |

18 | 560,001~580,000 | 24,100 |

19 | 580,001~600,000 | 25,800 |

20 | 600,001~640,000 | 27,500 |

21 | 640,001~680,000 | 30,800 |

22 | 680,001~720,000 | 34,100 |

23 | 720,001~760,000 | 37,500 |

24 | 760,001~800,000 | 39,800 |

25 | 800,001~840,000 | 41,800 |

26 | 840,001~880,000 | 43,800 |

27 | 880,001~920,000 | 46,800 |

28 | 920,001~960,000 | 47,800 |

29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |

30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |

31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |

32 | 1,080,001~1,120,000 | 67,100 |

33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |

34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |

35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |

36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |

37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |

38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |

39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |

40 | 1,500,000円以上 | (150万円超過額×0.9÷12)+81,100円(100円未満切捨て) |

注

1 この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。

2 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算を除く。)の合算額をいう。次の扶養義務者費用徴収基準においても同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

3 費用徴収基準額の特例

(ア) 暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。

施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |

身体障害者更生施設 | 30,000円 | 50,000円 |

身体障害者授産施設 | 30,000円 | 50,000円 |

身体障害者療護施設 | 90,000円 | |

あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。

(イ) 通所者の徴収基準月額及び上限

通所者の場合には、前記被措置者費用徴収基準の費用徴収基準月額欄の金額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、前記(ア)に掲げる額の1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額の上限とする。

(ただし、100円未満切り捨て)

別表第7(第40条関係)

扶養義務者費用徴収基準額表

税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||

A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |

B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税 | 0 | |

C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |

C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |

D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |

D2 | 30,001~80,000円 | 13,500 | |

D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |

D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |

D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |

D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |

D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |

D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |

D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |

D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |

D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |

D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |

D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |

D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | |

注

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の割をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割又は均等割の額とする。

2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条

3 費用徴収基準月額が、その月における被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が被措置者費用徴収基準月額により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

ア 費用徴収基準額の特例

(ア) 当分の間、さきの扶養義務者費用徴収基準の費用徴収基準月額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準額とする。(ただし、100円未満切り捨て)

(イ) 費用徴収基準月額の上限

暫定措置として次に掲げる額から、被措置者本人が徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。

施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |

身体障害者更生施設 | 30,000円 | 50,000円 |

身体障害者授産施設 | 30,000円 | 50,000円 |

身体障害者療護施設 | 90,000円 | |

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。

(ウ) 通所者の場合の費用徴収基準月額及びその上限

通所の場合は、さきの扶養義務者費用徴収基準の費用徴収基準月額の金額に1/4を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、前記(イ)に掲げた額に1/2を乗じて得た額から通所者本人が徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切り捨て)

(エ) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合

同一の者が、2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合には、最初に措置された者のみについて費用徴収することとし、2人目以降の被措置者については、費用徴収しないこととする。

(オ) 主たる扶養義務者が、既に他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収されている場合

主たる扶養義務者が、既に他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収されている場合には、本制度による費用徴収額は、次により算定された額とする。(ただし、100円未満切り捨て)

費用徴収額=当該費用徴収制度に基づき算定される費用徴収額-他制度による費用徴収額

イ 被措置者が死亡した場合の取扱い

被措置者が死亡した日までの日割計算により算定をした額で徴収する。

ウ 主たる扶養義務者が死亡した場合の取扱い

扶養義務者分のみ死亡した日までの日割計算により算定した額で徴収する。

なお、翌月の初日をもって主たる扶養義務者の見直しを行うこと。

(様式一覧)

様式 略